硅钡孕育剂采购避坑指南:5大陷阱与实战破解术

在铸造行业,硅钡孕育剂被誉为铸铁性能的“基因编辑师”,其质量直接关系到铸件的强度、韧性和成品率。

然而,市场上充斥着成分虚标、以次充好的产品,一不留神就可能踩坑:某铸造厂曾因采购到劣质硅钡孕育剂,导致整批汽车发动机缸体出现白口缺陷,损失超200万元。金钢供应链今天将结合行业黑幕与实战经验,揭秘硅钡孕育剂采购中的五大深坑,助您练就“火眼金睛”。

一、成分虚标:看不见的“偷梁换柱”

硅钡孕育剂的核心价值在于硅(60-75%)、钡(2-5%)、钙(1.5%左右)的精准配比,但部分厂家为降低成本,常采用三大造假手段:

1. 钡含量缩水:用廉价硅铁冒充硅钡合金,钡含量甚至不足1%,导致石墨形态控制失效。

2. 杂质超标:劣质原料带入过量铝(>2%)或硫(>0.03%),引发铸件气孔、热裂。

3. 碳当量作弊:虚报碳含量,影响铸铁凝固过程中的石墨化进程。

避坑策略:

要求供应商提供第三方检测报告(如SGS),重点关注Ba、Al、S等关键指标。

自备手持式XRF光谱仪进行现场抽检,成分波动应≤0.5%。

二、粒度陷阱:尺寸偏差毁掉整炉铁水

硅钡孕育剂的粒度直接决定反应速度与吸收率,常见问题包括:

1. 随流孕育剂用成包内型:0.2-0.8mm的细粉若混入1-3mm颗粒,会堵塞喂丝机导致孕育不均。

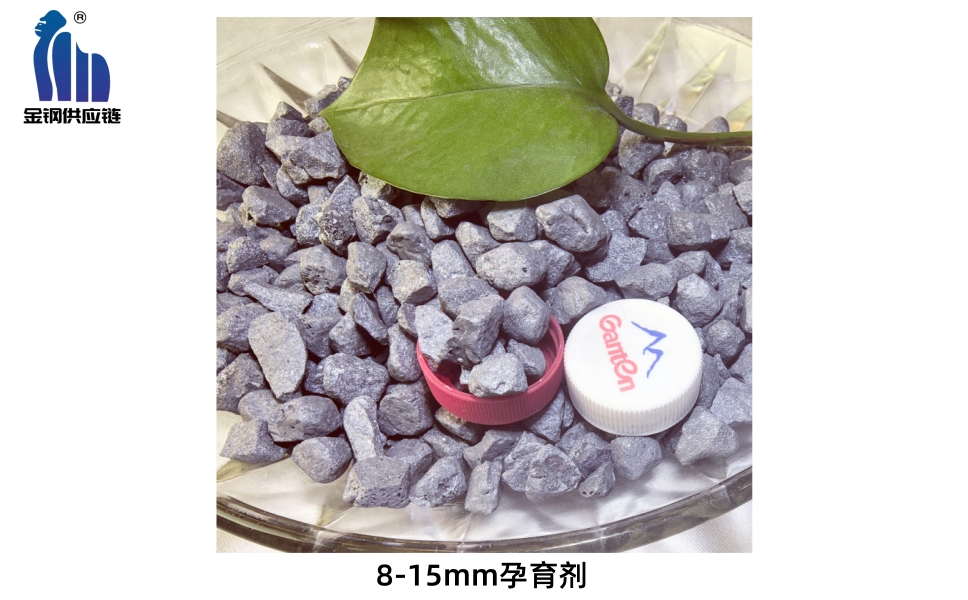

2. 炉内孕育剂粒度失控:8-25mm规格中掺入<5mm碎渣,提前反应造成孕育衰退。

3. 粒度分布过宽:某企业曾因粒度跨度超过3mm,导致30%孕育剂未完全溶解。

避坑策略:

签订采购合同时明确粒度范围(如3-8mm占比≥85%)。

要求供应商提供筛分检测记录,或使用标准筛网进行到货抽检。

三、价格黑洞:低价背后的“三重杀机”

当报价低于市场价10%时,需警惕以下风险:

1. 回收料滥竽充数:用废弃硅碳合金重熔,钡元素活性丧失殆尽。

2. 工艺偷工减料:缩短熔炼时间(标准需72小时以上),导致成分偏析。

3. 虚标运输条款:表面包邮实则将运费转嫁到单价,综合成本反升15%。

避坑策略:

对比宁夏、河南、山东三大产区基准价(2025年4月冶金级硅钡均价5100-6500元/吨)。

要求分项报价,明确原料成本、加工费、物流费的占比。

四、资质迷局:小作坊的“合规化妆术”

不法商家常伪造三大关键资质:

1. ISO认证造假:用PS修改证书有效期,实际质量管理体系形同虚设。

2. 检测报告过期:提供3年前的旧报告,规避最新生产工艺缺陷。

3. 环保评级注水:宣称“零排放”,实则夜间偷排废气。

避坑策略:

登录“国家企业信用信息公示系统”核查生产许可证(XK05-002)。

实地考察生产车间,重点查看电弧炉温度控制系统(应≥2200℃)和除尘设备。

五、售后套路:紧急时刻的“致命断供”

某铸造企业在旺季遭遇供应商违约,被迫停产损失日均30万元。常见陷阱包括:

1. 模糊质保条款:口头承诺“质量问题包退换”,合同却限定48小时申诉期。

2. 物流保障缺失:未约定极端天气、疫情等不可抗力应对方案。

3. 技术指导敷衍:宣称提供应用方案,实际仅发送通用操作手册。

避坑策略:

在合同中明确退换货标准(如成分偏差>0.8%即整批退货)。

要求供应商储备15%安全库存,并签订缺货赔偿协议(日息0.1%)。

终极避坑指南:建立采购风险防控矩阵

1. 供应商分级管理:

A级:具备50吨/日产能、自有检测实验室的头部企业。

B级:代工贴牌厂,需额外审查原料采购链。

C级:贸易商,仅作备用渠道。

2. 质量追溯数字化:

使用区块链技术记录每批孕育剂的矿石来源、熔炼参数、物流轨迹。

3. 建立联合检测池:

与同行企业共享第三方检测资源,摊薄质检成本。

在硅钡孕育剂采购这场没有硝烟的战争中,唯有将技术洞察、法律武器、数据工具三者结合,才能守住质量生命线。记住:省下的每一分钱,都可能在未来化作百倍的质量成本。当您下次签下采购合同时,不妨自问:这个选择,经得起30吨铁水的淬炼吗?